UXデザインとは何か?UIとの違いや具体的な設計手順について徹底解説!

User Experience(ユーザー体験)を設計することを指す「UXデザイン」は、デジタル化が進む現代において高い需要のある分野です。

本記事では、UXデザインとは何か、注目される背景、設計プロセス、サービス事例について解説しつつ、UXデザインの勉強に役立つ参考書も紹介します。

UXデザインに興味がある方、UXデザインの勉強をはじめようと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

UXデザインとは?

UXデザイン(ユーザー体験)とは、商品やサービスをユーザーにとってより使いやすく価値のあるものに設計することです。

UXデザインにおける体験とは、利用前、利用中、利用後のすべてが含まれ、ユーザーが「使いたい」「使いやすい、わかりやすい」「また使おう」と思えるように『体験をデザイン』することがUXデザインの基本的な考え方です。

UXデザインでは直感的な使いやすさだけではなく、ユーザーの悩みや不満を深く理解し、解決できる形を提供します。

また、設計・提供した商品やサービスが、ユーザーにとって本当に役立ったかを確認し、改善を重ねることもUXデザインに含まれます。

UIデザインとの違いは何?

UXデザインに似た言葉に「UIデザイン」があります。ビジネスやデザインの領域では、「UI/UXデザイン」とまとめられているのを見たことがある方もいるでしょう。

UXデザインとUIデザインの違いは、設計対象にあります。

UXデザインが「ユーザー体験全体」を設計することを基本としているのに対し、UIデザインの設計の主な対象は「ユーザーが商品やサービスを実際に利用する際に触れる部分」です。

例えばスマートフォン向けアプリでいえば、ユーザーが直接見て操作する画面は主にUIデザインの領域、ユーザーに直接見えないシステム設計などを含めてユーザー体験に関わるすべてがUXデザインの領域となります。

スマートフォン向けアプリの例では、アプリの操作性を高めるならUIデザイン設計、アプリを通じてユーザーに価値を見出してもらうならUXデザイン設計となります。

UXデザインが注目される背景

UXデザインが注目されるようになった背景には、あらゆる商品をつくることにおいてユーザーが得る体験過程を無視してはならないという価値観の広まりがあります。

従来の商品は機能的な価値と表層デザインが重視されてきましたが、現在は商品を通じたユーザー体験をいかに良くするかという点が企業の競争ポイントとなっているのです。

商品というモノだけでなく、体験というコトを提供するためにはUXデザインの考え方が欠かせません。

ユーザー体験の品質を高めることが総合的な商品価値を高め、必要とされるモノの提供に繋がるという価値観が、UXデザインが注目されるようになった大きな理由です。

スマートフォンの普及も大きな要因の1つ

UXデザインはデジタル機器などに限らず、すべての商品や製品が対象となる考え方ですが、最近ではスマートフォンやタブレットのUXデザインに注目が集まっています。

スマートフォンやタブレット向けのアプリやWebサイトのユーザー体験を向上させられないと、ユーザーが離れてしまうリスクが高まるためです。

ユーザーが日常的に操作する端末の中でいかに高品質な体験を提供できるかで、企業や商品の認知度やイメージは大きく左右します。

ユーザーにとって使いやすく、より良い体験ができるWebサイトやアプリの提供ができれば、企業のイメージアップや商品の認知拡大が狙えるのです。

HCDプロセスを活用した設計プロセスとは?

UXデザインには「HCDプロセス」というアプローチ方法があり、UXデザインの設計において基本的な考え方として知られています。

HCDはHuman-Centered Designの略で、「人間中心設計」と訳されます。

ユーザーのニーズ、行動、感情を中心に商品を設計するなど、「使う人の立場に立ってものごとを設計する手法」で、これによってさらに価値ある体験を提供できるアプローチ方法です。

HCDプロセスには、以下の5つのステップがあります。

- ユーザーが抱えている課題やニーズのリサーチ

- ユーザーの要求事項を明確にする

- 要求事項を解決する為の設計を立案

- ユーザーからのフィードバックをもらう

- 要求事項が満たされるまでPDCAサイクルを回す

ここでは、HCDプロセスの各ステップをそれぞれ解説します。

①ユーザーの課題やニーズのリサーチ

最初にユーザーの視点に立ち、課題、ニーズ、実態について理解します。

UXデザインの目標を明確化するために、より深くユーザーの行動や思考を理解する必要があるためです。

アンケート、インタビュー、観察、体験などを通し、ユーザーのリアルな情報を実態として把握していきましょう。

ステップ①では、ユーザーがどのような理由で何を課題に感じているのか、何を求めているのかに向き合います。

ユーザーについてわかったことはしっかり記録し、ステップ②に役立てましょう。

②ユーザーの要求事項を明確にする

ステップ②では、ステップ①で得たユーザーの課題やニーズをもとに、商品に求められていることを明確化します。

どのようなユーザー層がどのような課題を抱えていて、何を求められているのかということを考え、明確にしていきましょう。

ユーザーニーズを明確にするためには、ペルソナやカスタマージャーニーの考え方を用いるのがおすすめです。

ペルソナとは架空のユーザー像を想定した考え方、カスタマージャーニーはユーザーの行動を追って可視化する考え方です。

カスタマージャーニーについては「カスタマージャーニーとは?基本の考え方やマップの作り方をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。ペルソナについても触れているので、併せてご覧ください。

③要求事項を解決する為の設計を立案

ユーザーの抱える課題や要求を明確にしたら、具体的な解決策を立案します。

解決策の立案では、ブレインストーミング、マインドマッピング、プロトタイピングなどの手法を用いましょう。

| 手法 | 内容 |

|---|---|

| ブレインストーミング | 複数人でアイデアを出し合いながら課題解決を目指す手法 |

| マインドマッピング | あるキーワードからイメージされる関連ワードやイメージを放射状に書き出していく手法 |

| プロトタイピング | 試作品を作成して実際に体験することで改善点などを検証していく手法 |

解決案の立案に役立つ思考法はさまざまですが、まずは上記の3つを試してみてください。

④ユーザーからのフィードバックをもらう

次は、実際にユーザーからのフィードバックを受けるステップです。

ステップ③で立案したアイデアを具体化し、ユーザーに利用してもらってフィードバックをもらいましょう。

フィードバックを踏まえてさらに利用状況の観察や評価をおこない、ステップ③までで考えたユーザーの課題やニーズ、要求は間違っていなかったか考えます。

もし前提の認識や想定が違っていることが疑われるのであれば、前のステップに戻って別の考え方を進めるようにしましょう。

⑤要求事項が満たされるまでPDCAサイクルを回す

ステップ⑤では、ひたすらPDCAサイクルを回して課題解決に向けて動きます。

PDCAとは、Plan(プラン=計画)、Do(ドゥ=行動)、Check(チェック=確認)、Action(アクション=改善)を示すサイクルです。

ステップ④までのステップを繰り返したり反復したりしながら、より精度の高い課題解決を目指します。

UXデザインにおいても、一度のHCDプロセスを進行して終了するのではなく、繰り返しや反復を経てユーザー体験の向上を目指すことが大切です。

UXデザインを活用しているサービス事例

実際にUXデザインを成功させているサービス事例を3つ紹介します。

- Spotify

- LINE

- ZOZOTOWN

各事例について、それぞれ詳しく紹介します。

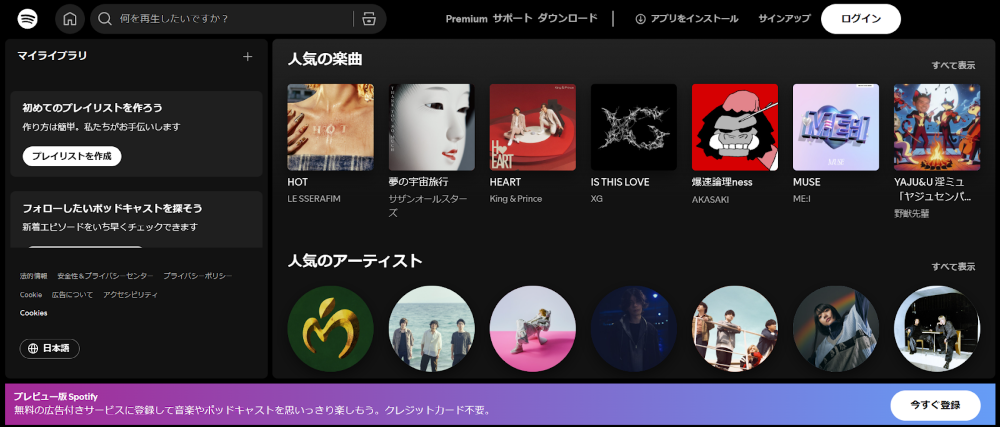

①Spotify

Spotifyは、スポティファイジャパン株式会社が提供する音楽配信アプリです。世界中の音楽やポッドキャストを楽しめるアプリとして知られ、幅広い年齢層のユーザーが利用しています。

出典:Spotify – Web Player:すべての人に音楽を

Spotifyは音楽配信アプリとしての基本的な機能にくわえ、一人ひとりのユーザーに合ったおすすめ機能があることが特徴です。

例えば、「Discover Weekly」ではユーザー個人の音楽再生履歴などをAIが分析し、未再生のコンテンツからおすすめの楽曲を毎週30曲集めてお知らせします。

多くのユーザーが「Discover Weekly」のようなおすすめ機能から新たに好みのアーティストや楽曲を発見しており、Spotifyはより良い体験をユーザーに提供することに成功しました。

さらにSpotifyは年末になると1年間でユーザー個人が再生したコンテンツを傾向別にグラフィックでまとめた「Wrapped」を提供しており、今までにない音楽体験を提供し、さらにそれをユーザーからシェアや発信してもらうことでUXデザインの改善を継続しています。

②LINE

LINEは、LINEヤフー株式会社が提供するコミュニケーションアプリです。

チャット、無料通話、ニュース配信、動画投稿など、さまざまな機能が備わっていることで、高い普及率を誇ります。

LINE登場以前まではEメールが一般的なコミュニケーションツールでしたが、タイムラグがあったり過去のやり取りを見直しにくかったりするといった課題がありました。

LINEのリアルタイムチャットなら、メッセージをほとんどタイムラグなしで送受信できるうえ、1つの画面で過去のやり取りを確認したり複数人でのグループチャットもスムーズに利用できます。

出典:LINE

気軽にコミュニケーションを取れることで、多くのユーザー体験を飛躍的に向上させたUXデザインの成功事例です。

③ZOZOTOWN

ZOZOTOWNは、株式会社ZOZOが提供するファッションECサイト/アプリです。

出典:ZOZOTOWN

ZOZOTOWNでは複数のブランドが商品を掲載しており、1つのアプリで手軽にアイテムの検索や比較検討、購入がおこなえます。

ZOZOTOWNではアプリ内で肌色の計測や足のサイズ計測を可能にしており、オンラインでの購入でユーザーが不安に感じやすい「サイズが合わないかもしれない」「似合わないかもしれない」といった点を改善しました。

ファッションアイテムをいつでも公式ブランドから購入できるだけでなく、アプリ内で自分に似合うものやサイズの合ったものを選べるという体験を提供することで、より高品質なECサイト/アプリを提供しています。

UXデザインの勉強におすすめの本【4選】

実際にUXデザインについて勉強するときにおすすめの本を4冊紹介します。

- UXデザインの教科書/安藤 昌也

- はじめてのUXリサーチ/松薗 美帆、草野 孔希

- Web制作者のためのUXデザインをはじめる本/玉飼 真一

- UXリサーチの道具箱/樽本 徹也

UXデザインの教科書/安藤 昌也

「UXデザインの教科書」は、UXデザインの基礎から応用まで幅広く学ぶことができます。

ユーザー中心のデザインプロセスについて詳細に解説されており、初心者はもちろん、既に業務経験のあるプロにとっても学びのある一冊です。

概念や考え方の解説だけではなくケーススタディや方法論についても触れているため、実際のUXデザインの現場でも役立つツールやテクニックについても知ることがでます。

はじめてのUXリサーチ/松薗 美帆、草野 孔希

「はじめてのUXリサーチ」では、UXデザインの最初のステップであるリサーチについて解説しています。

UXデザインの知識の振り返りやリサーチ結果の共有方法など、実務で役立つスキルについても掲載されているため、既に実務経験のある方にとっても役立つ内容といえるでしょう。

特に、UXリサーチを組織全体で浸透させるための巻き込み方や仕組みづくりにも触れており、役職に就いている企業の中堅社員にもおすすめです。

Web制作者のためのUXデザインをはじめる本/玉飼 真一

出典:Web制作者のためのUXデザインをはじめる本/玉飼 真一|Amazon

「UXデザインをはじめる本」は、UXデザインの基礎から実践向きスキルまで学べる初心者向けの本です。

モデルケースを通したリアリティのある解説もあり、実際のUXデザインについてイメージしやすくなっています。

UXデザインのテンプレートも掲載されているため、独学でUXデザインの知識やスキルを身につけたい方にとっても有益でしょう。

主にWeb制作をターゲットとした内容になっているため、アプリやWebサイトの開発に携わる方におすすめです。

UXリサーチの道具箱/樽本 徹也

「UXリサーチの道具箱」は、UXデザインの基本であるリサーチに注目した本です。

UXデザインのリサーチにおける調査設計、実地調査、評価手法など、UXデザインにおいて基盤となるリサーチについて詳細に解説しています。

ユーザーインタビュー、ペルソナ分析、シナリオ作成、ジャーニーマップ、データ分析、ジョブ理論といった分野から、UXリサーチについて理解を深められるため、企画・開発段階に携わる方におすすめです。

UXデザインを学ぶなら、開志創造大学 情報デザイン学部

開志創造大学 情報デザイン学部は2026年4月に開設する通信教育課程の学部です。完全オンラインで、一度も通学せずに卒業ができ、卒業時には大学卒業の証である「学士(情報学)」の取得が可能です。

情報デザイン学部では「情報技術」×「デザイン」×「経営基礎」の3つを学び、情報技術を活用して、情報社会における課題解決と価値創造ができる能力を身につけた人材を目指します。

特に「デザイン」では、今回取り上げたUXデザインはもちろん、サービスデザイン、デザイン思考などの科目が設けられる予定で、創造力や課題解決力を身につけることができます。

「どんなアプリだったら使いやすいかな?」「どうやったらユーザーの満足度を上げられるかな?」など、創造力を働かせることが好きな方や、考えることが好きな方におすすめのUXデザイン。

情報デザイン学部で学べることについて興味があるという方は、学部詳細もご覧ください。

まとめ

ユーザー体験を設計するという意味の「UXデザイン」。デジタル化が進みユーザーの価値観が多様化する中で、非常に注目を集めています。

UXデザインとは、ユーザーが商品を通して得る体験すべてをより良いものにすることを目的とした考え方です。

スマートフォンやタブレットをはじめとして多くのユーザーがデジタル機器を日常的に操作するようになった現代では、特にスマートフォンやタブレットに関するUXデザインが企業間の競争において重要なポイントとなっています。

アプリやWebサイトを通じてより良いユーザー体験を提供できれば、企業のイメージアップや知名度向上にも繋がるためです。

UXデザインを学び、より良い体験や商品をユーザーに届けるための思考を身につけましょう!