統計検定2級とは?難易度や合格率、勉強時間・方法を徹底解説

データ分析やデータに基づいた意思決定などのために使われる統計学。そんな統計学の知識やスキルを証明する資格として、「統計検定」があります。

本記事では、統計検定の概要をお伝えしたうえで、統計検定2級にフォーカスして3級との違いや2級で問われる知識や能力、難易度、合格率、勉強時間の目安、勉強方法などについて解説します。

統計検定に興味のある方や仕事やキャリアアップのために統計検定の受検を考えている方はぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそも統計検定とは?

統計検定とは、統計に関する知識やスキルを評価し証明する全国統一の試験です。

データに基づいた客観的な判断や、科学的な問題解決に必要な能力を証明します。

総務省、文部科学省、経済産業省、内閣府、厚生労働省から後援を受けており、国を挙げて推奨されている検定の1つです。

統計検定2級とは?

統計検定2級は、統計検定のうち大学基礎科目レベルの知識の習得度と活用が問われる資格です。

統計学の知識を利用し、仮説に対してデータをもとに検証ができるなどの統計的な問題解決が行えることが証明できます。

試験で問われる具体的な知識や能力については後述します。

統計検定2級と3級の違い

統計検定の2級と3級の違いは、主に以下の点です。

| 2級 | 3級 | |

|---|---|---|

| 求められる力 | ・数学Ⅰ・A、数学Ⅱ・Bの知識(特に微分積分) ・統計用語の理解と暗記 ・統計学の活用と応用 ・数学知識を土台とする計算力 | ・数学Ⅰ・Aの知識(特にデータ分析) ・統計用語の理解と暗記 |

| 合格に必要な勉強時間 | 50~80時間(初めて統計を学ぶ場合70~100時間) | 20~30時間 |

3級は数学Ⅰ・Aの内容をおさえて、統計用語を理解・暗記していれば回答しやすく、合格率も高くなります。

一方、2級になると必要な知識量が大きく増加し、3級の知識に加えて数学Ⅱ・Bの内容と統計用語の活用・応用、数学知識を土台とした計算力などが必要になります。

試験内容が大幅に増えることで、必要な勉強時間も3級が20~30時間であったのに対し、2級になると50~80時間程度は必要です。

統計検定2級で得られる知識・能力

統計検定2級を取得することで得られるのは、大学基礎科目レベルの統計学の知識と問題解決能力です。

また統計検定2級の範囲は、本格的な機械学習やデータ分析に必要な知識と能力であると言えます。

機械学習エンジニアやデータ分析に関わる仕事に就きたい方にとって、統計検定2級で得られる知識と能力は大きな武器となるでしょう。

統計検定2級の概要について

統計検定2級の概要は以下の通りです。

| 名称 | 統計検定 2級 |

| 概要 | 統計検定3級までの内容に加え、さらに応用的なデータ処理についての知識とスキルを持つことを証明する |

| 主催 | 一般社団法人 統計質保証推進協会 |

| 試験日程 | 各試験会場が指定している日程 |

| 受験資格や条件 | なし |

| 費用 | 一般:7,000円学生:5,000円 |

| 会場 | 「試験会場を探す | Odyssey CBT | オデッセイ コミュニケーションズ」>「統計検定」より検索可能 |

| 試験時間 | 90分 |

| 問題形式 | 4~5択問題(35問程度) |

| 出題範囲 | 大学基礎科目レベルの知識の習得度と活用 (統計検定2級 出題範囲表) |

| 申し込み方法 | 試験会場を検索し各会場ごとにWebから申し込む |

| 公式HP | 統計検定 |

統計検定2級の難易度は?

統計検定2級の難易度は、やや高めです。

3級では暗記と基本的な用語理解で合格ラインを超えることができましたが、2級からは応用的かつ実践的な内容や計算能力が必要になるため、難易度が大きく上がります。

3級に受かったからといって、あまり勉強しないまま2級を受検しても合格するのは難しいでしょう。

統計検定2級の合格を目指すのであれば、3級の内容をしっかり落とし込むとともに、新たに出題される範囲についてもしっかり勉強して準備しておくことが大切です。

統計検定2級の合格率はどれくらい?

統計検定2級の合格率は、概ね50%程度です。

| 年 | 合格率 |

|---|---|

| 2016年 | 49.2% |

| 2017年 | 52.3% |

| 2018年 | 52.7% |

| 2019年 | 52.8% |

| 2020年 | 50.2% |

| 2021年 | 48.0% |

| 2022年 | 49.9% |

| 2023年 | 49.1% |

3級では合格率が毎年50%以上であるのに対し、2級では50%前後が多くなります。

ちなみに2020年には問題内容の改定がおこなわれましたが、改定に伴って合格率が大幅にアップするようなことはありませんでした。

統計検定2級の勉強時間の目安

統計検定2級に合格するためには、50〜80時間程度の勉強時間を確保する必要があります。

初めて統計について学ぶという方の場合、70~100時間程度の勉強時間を確保しなければ合格は難しいでしょう。

ただし、すでに統計やデータ分析についての知識を身につけていたり実務経験があったりする場合は勉強時間を短縮できることもあります。

勉強時間をなるべく少なくして合格するに越したことはありませんが、決して安くはない受験料を支払って受検するのであれば、時間をかけて十分な準備をしてから臨むほうが良いでしょう。

例えば、開志創造大学 情報デザイン学部のような情報系の知識が身につくような学部に進学すると、データ分析に関する基本的な知識が身につくため、初めて学び始めるより日々の学修を応用させて知識を身につけるができるのでおすすめです。

統計検定2級の勉強方法

統計検定2級の勉強方法は、大きく分けて以下の3つです。

- 公式問題集や過去問で勉強する

- 無料の教材を使って勉強する

- 統計検定2級のための講座を受講する

ここでは、統計検定2級のための勉強方法について解説します。

公式問題集・過去問

1つめは、公式の問題集や過去問を使って勉強する方法です。

公式テキストを使えば試験範囲をきちんと学ぶことができ、効率良く勉強を勧められるメリットがあります。また、実際の試験内容に触れられるため出題傾向や試験の雰囲気を知ることも可能です。

公式の問題集や過去問を解く方法なら、実際の試験のように問題を解いたり自分の得意分野と苦手分野を把握したりすることもできるでしょう。

最新の試験内容をチェックしたい場合は、公式サイトに掲載されている直近4回分の過去問を使うのがおすすめです。

無料教材

2つめは、無料の教材を使った勉強方法です。

WebサイトやPDFで無料公開されている統計検定2級の対策を使えば、コストを最小限に抑えながら統計検定2級の勉強ができます。

中には統計学の基礎から解説してくれるところもあるので、自分に合ったレベルの教材を選べるのもメリットです。

講座受講

3つめは、統計検定2級のための講座を受講する方法です。

最近ではオンラインで受講できる講座も増えており、自宅にいても授業形式で統計検定2級の勉強ができます。

テキストや過去問だけではなかなか身につかない方は、人の声で解説が聞ける講座の受講がおすすめです。

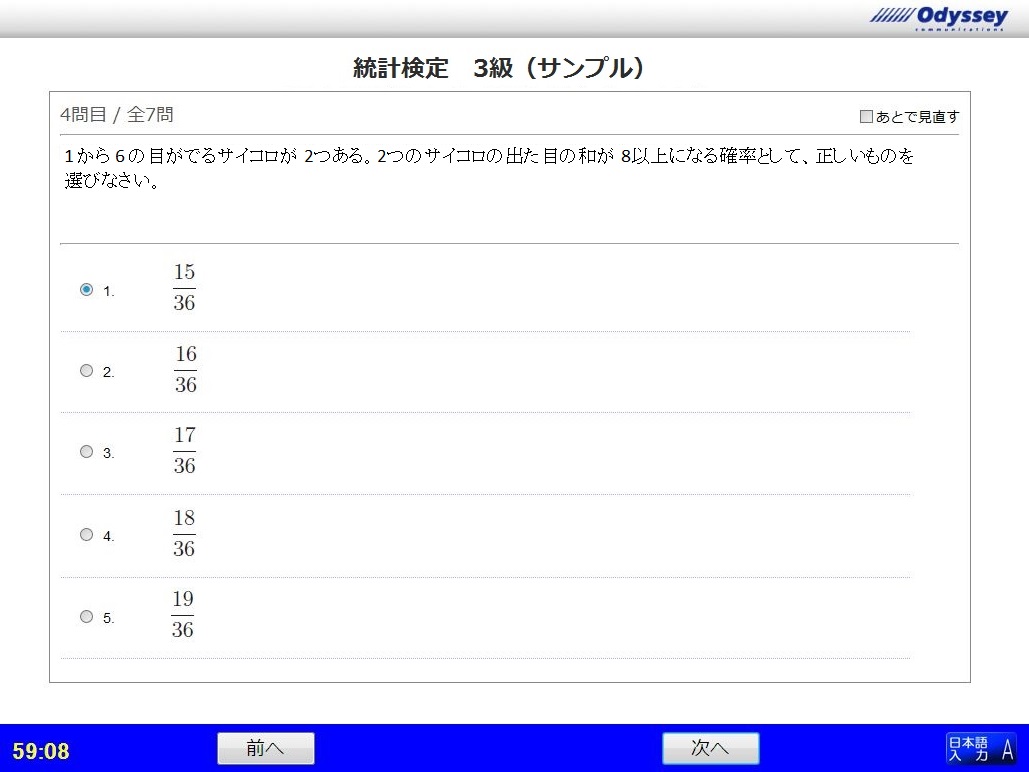

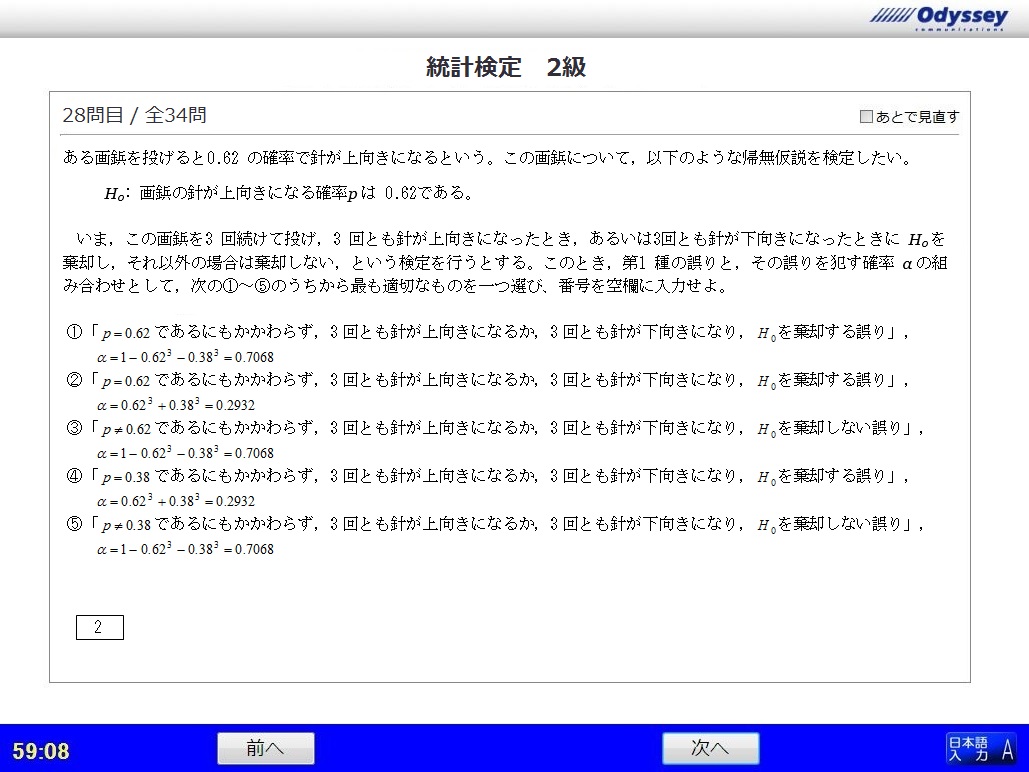

統計検定2級の問題例

統計検定2級ではデータを読み取るだけでなく、母集団の推定、検定、標本の集め方についての正誤問題、確立の計算などの問題が出されます。

以下は、公式サイトに掲載されている統計検定2級の問題例です。

▼ラジオボタンで解答を1つ選択する

出典:統計検定2級

▼正誤を入力する

出典:統計検定2級

このほか、グラフからデータを読み取る問題や数学知識が必要な計算問題など、広範囲からデータ分析に関する問題が出題されます。

統計検定2級に関するQ&A

統計検定2級は難しいですか?

統計検定2級は、やや難しい検定です。

暗記や基礎理解だけではなく、より深いデータ分析への理解や数学知識を土台にした計算能力などが問われるためです。

統計検定2級は履歴書に書けますか

統計検定2級は履歴書の資格の欄に書いて良いでしょう。

統計検定の資格取得を推奨している企業の多くは2級以上のレベルを求めており、履歴書に記載することで強みとなると考えられます。

統計検定2級はオンラインで受検できますか?

できません。

統計検定は全国各地に会場がある検定試験で、最寄りの会場に申し込み、当日会場に行くことで受検できます。

統計などのデータ分析を学ぶなら、開志創造大学 情報デザイン学部がおすすめ!

開志創造大学 情報デザイン学部は完全オンラインで大学を卒業できる通信制の学部です。いつでもどこでも、自分の都合に合わせて学ぶことができるのが特長です。

今回の記事で解説した統計などのデータ分析の知識や技術は、デジタル化が進むこれからの社会において必要不可欠です。そんなデータ分析などの情報に関する知識を一から独学で学ぶのは大変ですが、大学やスクールで学ぶことができれば、質問がすぐにできるなど、モチベーションを維持して無理なく学修することが可能です。

情報デザイン学部では、情報化社会に必要な情報技術や知識について学べるだけでなく、その技術や知識を活用して課題解決や価値創造する力までを身につけることができます。

これからの時代に必要な力を情報デザイン学部で身につけませんか?

学部で学べることなど、詳細が知りたいという方はぜひこちらもチェックしてみてください!

まとめ

統計学の知識やデータ分析に必要なスキルを証明できる統計検定。統計検定2級以上であれば企業にとっても需要があり、就職や転職にあたって強い武器となるでしょう。

3級に比べて難易度が大きく上がる2級ですが、公式テキストや過去問、無料教材、講座受講など自分に合った勉強方法で学習を進めれば、最小限の勉強時間での合格も目指せます。

デジタル化が進む現代では、データを扱える人材は重宝されます。

統計検定2級を取得して、自分自身の価値を高めてみてはいかがでしょうか?