アクティブラーニングとは? 種類や考え方、事例を紹介

学習指導要領で示されている、「主体的かつ対話的で深い学び」を実現させるために実施されているアクティブラーニング。

もともとは大学教育で取り入れられていたものですが、最近では小学校、中学校、高校でも定着し始めています。

本記事では、アクティブラーニングの概要、必要とされる背景、考え方や実施のポイントなどを解説しつつ、失敗事例、課題、授業の種類も紹介します。

アクティブラーニングに関するよくある質問にもお答えするので、アクティブラーニングについて知りたい方、アクティブラーニングを取り入れようと考えている教育に関わる方はぜひ最後までご覧ください。

目次

アクティブラーニングとは

アクティブラーニングとは、学生が主体となり能動的に考えたり学びに向き合ったりすることを目的とした授業や学習方法です。

一般的な教育機関での授業や学習方法は、教員から学生に向けた一方的な知識の伝達が主流でした。アクティブラーニングでは、講義形式ではなく学生と教員が意思疎通を図りながら課題や問題について考えたり発見したりしながら解決を目指す形をとります。

具体的には、グループディスカッション、ディベート、グループワーク、体験学習、調査学習などをおこない、教養、知識、経験の育成の他に認知的・倫理的・社会的な能力の育成を図ります。。

あくまで主体は学生であり、教員はサポートや学習の機会を与える立場として存在するという点が、従来の授業形態とは異なるアクティブラーニングの特徴です。

アクティブラーニングが必要とされる背景

アクティブラーニングが必要とされる背景には、学校教育の質を転換する重要性に注目が集まったことが挙げられます。

アクティブラーニングでは主体的な思考や体験を通して知識を身につけられるため記憶に残りやすいだけでなく、課題発見能力やコミュニケーション能力の向上なども身につけられるため、より質の高い学習が可能であると考えられています。

アクティブラーニングの提唱

アクティブラーニングは、始めに大学教育で注目され始めました。その後、小・中学校及び高等学校の学習指導要領でも取り入れるように明記されるようになりました。

アクティブラーニングという言葉は、2012年8月28日付けで中央教育審議会が公開した「新たな未来を築くための 大学教育の質的転換に向けて」で使用されており、大学教育における1人の教員が複数の学生に対して授業を行う学習形態である、一斉講義の質的転換を図るために提唱されました。

その後、2017年に小・中学校、2018年に高等学校にそれぞれ告示された「平成29・30・31年改訂学習指導要領(本文、解説):文部科学省」では、必要な教育内容をどう学び、どのような資質と能力を身につけられるようにするのかを教育課程において明確にしつつ実現を目指すという内容が明記されました。

学習指導要領改訂の方向性としては「学生がどのように学ぶのか」について具体的に示されており、「主体的かつ対話的で深い学び(アクティブラーニング)」の視点が挙げられています。

アクティブラーニングをする際の考え方

実際に教育現場でアクティブラーニングを実施するときは、「どのようにすれば学生の主体的かつ対話的で深い学びを実現できるか」を軸にした考え方を持ちましょう。

アクティブラーニングの本質は「新たな教育方法の導入」が目的ではなく、「学生の深い学びを実現すること」が目的です。

手当たり次第にアクティブラーニングを実施するのではなく、目的や必要に応じてアクティブラーニングを適切に導入することが教員側に求められる大切な考え方であることを覚えておいてください。

アクティブラーニングを実施するときは、授業内容に合わせて講義形式の授業とアクティブラーニングを上手く組み合わせることが大切です。

アクティブラーニング型授業における5つのポイント

アクティブラーニングを実施する際は、以下の5つのポイントをおさえておきましょう。

- 学習の目標を明確にする

- 学習計画をしっかり練る

- 学生の主体性を尊重する

- 適切な声かけをおこなう

- フィードバックをおこなう

それぞれ詳しく解説します。

学習の目標を明確にする

アクティブラーニングを実施する際には、必ず事前に最終的な目標を設定しておきましょう。

「学生をどのように育てたいのか」「学生にどのような力を身につけて欲しいのか」を明確にすることが大切です。

そのうえで、目標に向けてアクティブラーニングが必要か、またどのようにアクティブラーニングを取り入れるのか考えるようにしてください。

学習計画をしっかり練る

学習の目標を設定したら、アクティブラーニングをどのように導入していくかを含めた学習計画をしっかり練っておきましょう。

最終的な目標を達成するためにアクティブラーニングを取り入れるタイミングや、何を実施するのか具体的に考える必要があります。

グループワークやグループディスカッション、ディベート、体験学習、調査学習といった時間を取り入れるタイミングや費やす時間についてもしっかり事前に計画を練ることで、スムーズに学習を進められます。

学生の主体性を尊重する

アクティブラーニングの実施中は学生の主体性を尊重し、教員はあくまでサポート役に徹して学生を見守りましょう。

課題や問題に向き合い、考える学生を見るとつい助言したり知識を与えたりしたくなってしまいますが、アクティブラーニングでは「学生が主体的に学ぶ力を育むこと」が重要なので、できるだけ手や口を出さないのがポイントです。

適切な声掛けをおこなう

アクティブラーニングにおいて、教員はサポート役であり学生を見守る役割です。とはいえ、適切なタイミングに必要な声掛けを行うことによって学生のモチベーションを向上させることも重要な役割であることを忘れてはいけません。

学生の学習モチベーションを向上させ、より深い学びを促すような声掛けをおこないましょう。

【声掛けの例】

| 声かけのシーン | 声かけの例 |

|---|---|

| 目標の設定 | ・ゴールは何でしょうか? ・目的/目標は何でしょうか? |

| 見通しを立てる | ・どのように進めていけば良いと思いますか? |

| 深く考える | ・なぜ/どうしてですか? ・もっと詳しく説明できますか? |

| 再確認 | ・どのようにしたから、できたのですか? ・なぜできなかったのでしょうか? |

| 自己との関連付け | ・○○はあなたとどのような関係がありますか? ・日常のできごとと関係していると思いますか? ・身近な問題や課題はありますか?なぜそう思うのでしょうか? |

フィードバックをおこなう

アクティブラーニングの最後には、必ず学生とともにフィードバックをおこないましょう。

フィードバックでは、以下のような質問や声掛けとともに、学習内容について深く振り返ります。

| シチュエーション | 声かけの例 |

|---|---|

| 振り返る | ・何が学べましたか? ・良かった点/改善点を挙げてみましょう ・どのような知識や技術を使いましたか? ・どのような知識や技術を得られましたか? |

| 次に繋げる | ・今後どのように活かせそうですか? ・同じような課題に対して、どのように思考/行動しますか? |

学生自身がアクティブラーニングを通して得たことや考えたことを振り返るとともに、教員視点では最初に設定した目標に対してどれだけ学習を進められたか、深められたかを確認します。

アクティブラーニングの失敗事例

アクティブラーニングが推奨される中で、文部科学省が公開している「アクティブラーニング失敗事例ハンドブック」ではアクティブラーニングでつまずくポイントや失敗ケースをまとめています。

アクティブラーニングの失敗事例として、原因と結果をまとめて紹介します。

| 失敗の原因 | 失敗の内容 | 結果 |

|---|---|---|

| 【学生側】前提の知識/技能不足 | ・浅い議論 ・発言/参加しない ・欠席する ・独断専行する | グループワークが機能せず、学習目標を達成できない |

| 【学生側】目的喪失 | ・学習に関係のない雑談を始める ・個人的な感情によるひいき ・安易な解答でその場を済ませる ・知識への無関心 | 全体のやる気が低下し、課題の要件を満たせず学習目標を達成できない |

| 【教員側】価値観に対する固執 | ・主体性教育に対する理解が足りない ・形式的/表面的なアクティブラーニングの実施 ・振り返りを実施しない | 偏った視点により成果物の水準が低下し、当初の学習目標を達成できない |

| 【教員側】不適切な介入 | ・学習目的を共有できない ・過剰な声掛け ・声掛け不足 ・表面的な学習に終わる ・学生からの信頼を失う | 課題そのものに学生が向き合わない、または本来の目的を見失うことで本来の学習目標を達成できない |

アクティブラーニングを実施する前に、失敗事例や具体的なケースについて知っておくことで失敗のリスクを下げることができるでしょう。

アクティブラーニングにおける3つの課題

アクティブラーニングにおいては、以下の3つの課題が指摘されています。

- 実際の指導が難しい

- 学習効果が教員に依存する

- 授業の進行に時間がかかる

ここでは、アクティブラーニングが抱える課題についてそれぞれ解説します。実施する前に必ずチェックしておきましょう。

実際の指導が難しい

アクティブラーニングには、グループディスカッションや体験学習などさまざまな手法があるため、さまざまな手法があり、適切な手法を授業のどこで実施するか選定するのが難しいという課題があります。

またアクティブラーニングはペーパーテストの様に目に見える点数では評価できないため、評価の明確な指標がありません。どう評価するか、先生側の判断が難しいことも課題です。

実際の指導が難しいことに対しては、教員同士で経験やノウハウを共有したり、相談し合ったりすることで解決が見込めます。

学習効果が教員に依存する

アクティブラーニングは教員のスキルによって得られる学習効果が変わります。学習効果を安定させられない点も、アクティブラーニングが抱える課題の1つです。

アクティブラーニングの実施中、教員には学生間のコミュニケーションが活発になるよう促したり、より深い学びに繋がるよう声掛けをしたり、個々の学生が抱える苦手意識を適切にフォローしたりといった行動が求められます。

学生をよく観察し、適切な行動を取れるように心がけましょう。

授業の進行に時間がかかる

アクティブラーニングは従来の講義型で完結する授業よりも実施に長い時間がかかります。そのため、授業時間内で学習目標を達成させることが難しいことも課題です。

授業時間内に学習目標を達成するためには、学習計画を立てる段階で時間に余裕を持たせておく必要があります。

また、タブレット端末などを活用して必要な情報を共有したり調べものをしたりして授業進行を効率化し、時間を節約するのも良いでしょう。

アクティブラーニング型授業の種類

アクティブラーニングを授業に取り入れるための具体的な手法は、主に6つあります。

| 手法 | 内容 |

|---|---|

| ジグソー法 | テーマや課題について数人程度のグループに分かれ、一人ひとりが各トピックについて調べた内容を教え合う手法 |

| シンク・ペア・シェア | 課題について個々が持つ考えや意見を他の学生と共有したり意見交換したりする手法 |

| ラウンド・ロビン | 4~6人程度のグループに分かれ、1人ひとりが自分の意見やアイディアを話す手法。質問や評価はおこなわない |

| PBL(Project Based Learning) | グループに分かれ、課題解決のための情報収集や調査をおこない、実際の課題解決策を考案する手法 |

| KP法 | 紙芝居のように複数の紙に情報をまとめて示しながらプレゼンテーションをおこなう手法 |

| ディスカッション | ペアまたは3人以上のグループで自由に意見交換をおこなう手法 |

それぞれ詳しく解説します。

ジグソー法

ジグソー法は、学生同士がテーマや課題について調べながら学習し、各々が得た知識を教え合う手法です。

ジグソー法の流れ

ジグソー法をおこなう流れは以下の通りです。

①テーマや課題を共有する

②学生を4~6人程度のグループに分ける

③各グループで個々に振り分けた役割に応じて調べ学習をおこなう(エキスパート活動)

④各々が調べて得た知識についてグループ内で教え合う(ジグソー活動)

⑤最初に共有されたテーマや課題に沿った気づきや仮説をグループの意見としてまとめる

※⑤は必要に応じておこなうが、実施しない場合もある。

シンク・ペア・シェア

シンク・ペア・シェアは、提示された課題について学生が1人で考え、その後自分の持つ考えを他の学生と共有したり意見交換したりする手法です。

シンク・ペア・シェアの流れ

シンク・ペア・シェアをおこなう流れは以下の通りです。

①テーマや課題を共有する

②学生1人ひとりがテーマや課題について考える(Think(シンク))

③学生同士でペアを組み、お互いの考えや意見について共有する(Pair(ペア))

④各ペアが出した結論や仮説、意見を全体に向けて発表する(Share(シェア))

ラウンド・ロビン

ラウンド・ロビンは、4〜6人程度のグループに分かれて1人ひとりが順番に自分の意見やアイディアを話す手法です。質問や評価はせず、テンポよく個人の考えを共有します。

ラウンド・ロビンの流れ

ラウンド・ロビンをおこなう流れは以下の通りです。

①テーマや課題を共有する

②学生は4~6人程度のグループに分かれる

③各グループ内で1人ひとりの意見を話す

※ラウンド・ロビンでは質問や評価はおこなわず、スピーディにテンポよく意見の共有をおこなう

PBL(Project Based Learning)

PBL(Project Based Learning)は、課題解決型学習と呼ばれる手法です。学生が自ら課題の解決策を考案し、実践する体験を通して課題解決能力や実践能力を養います。

PBLの流れ

PBLをおこなう流れは以下の通りです。

①課題の共有または課題の設定

(課題は教員から与える場合と、学生自身で設定する場合がある)

②グループに分かれて課題について話し合い、課題解決のための計画を立てる

③課題解決の計画に基づいて、必要な調査や情報収集をおこなう

④調査結果や集めた情報をもとに課題を検証し、グループ内での討論などを通して課題解決策を考案する

⑤課題解決策を全体に向けて発表する

KP法

KP法は、発表内容を紙芝居のように示しながらプレゼンテーションをおこなう手法です。

KP法では事前に紙に発表内容をまとめておき、全体に示しながらプレゼンテーションをおこないます。

情報や意見を端的にまとめたり伝わりやすい表現を検討したりすることで、個人やグループの考えを人に伝わる形に整理する能力を高められます。

ディスカッション

ディスカッションは、決められたテーマや課題に対して参加者が自由に意見を交わす手法です。

3人以上のグループに分かれるグループディスカッションが主流で、授業に取り入れることで学生の自主性や協調性、自己表現力、コミュニケーション能力などの向上が期待できます。

アクティブラーニングを成功させるには教員と学生の学び合いが重要

アクティブラーニングを成功させるには、教員と学生がお互いに学び合うことが重要です。

アクティブラーニングは学生が主体となり、能動的な学習参加を促進することを目的としています。

しかし、学生主体だからといって教員の指導力が足りていないと、アクティブラーニングは失敗してしまうでしょう。

アクティブラーニングでは、まずは教員自身がアクティブラーニングについてきちんと理解したうえで学生の自主性を信じ、学びのサポートを適切におこなうことが大切です。

学生に課題を放り投げるのではなく、指導者側も成長することを意識しましょう。

よくある疑問を解決!Q&A

アクティブラーニングに関するよくある質問にまとめて回答します。

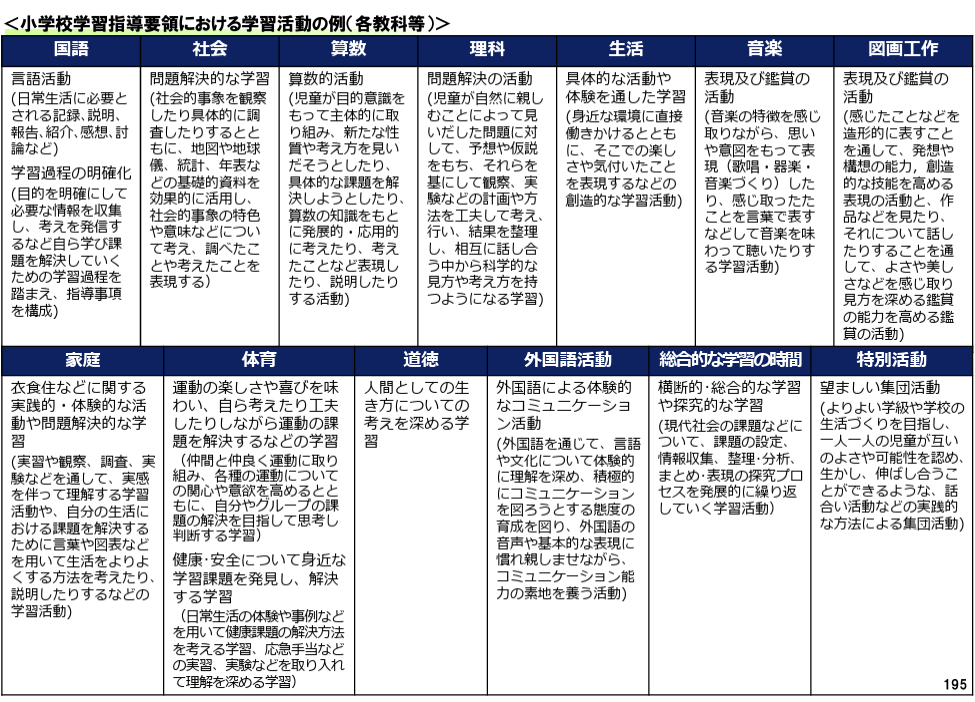

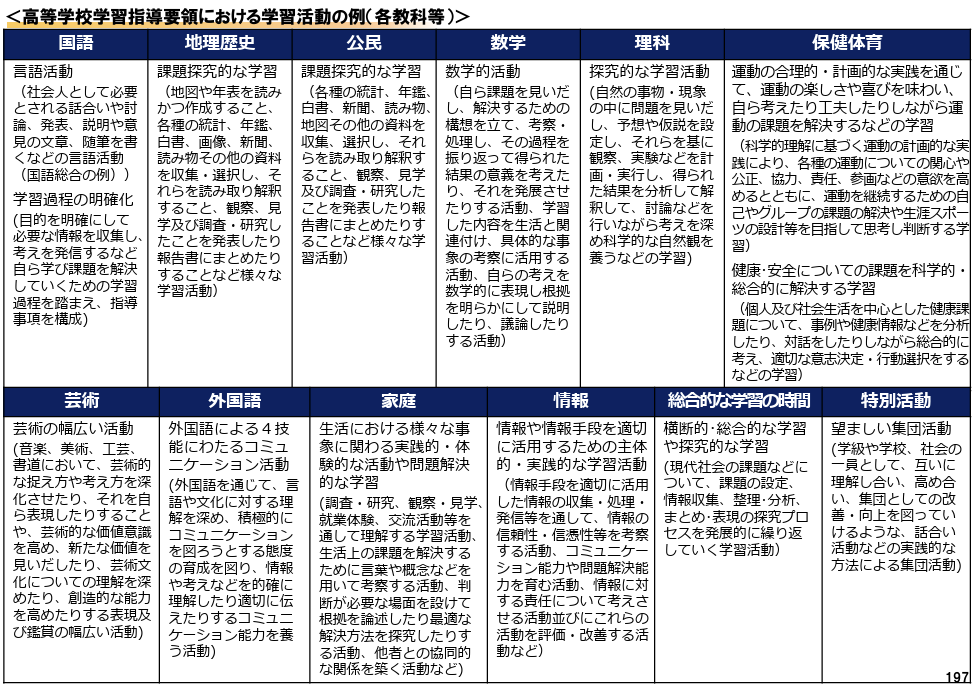

実際に導入されているアクティブラーニングの具体例は?

実際に教育現場で導入されているアクティブラーニングの学習事例については、「アクティブ・ラーニングに関する議論 アクティブ・ラーニングの失敗事例調査から」で公開されています。

科目ごとにアクティブラーニングの活用例を詳しく示してあるので、アクティブラーニングの導入について具体的に検討する際に参考にしてください。

出典:アクティブ・ラーニングに関する議論 アクティブ・ラーニングの失敗事例調査から

出典:アクティブ・ラーニングに関する議論 アクティブ・ラーニングの失敗事例調査から

出典:アクティブ・ラーニングに関する議論 アクティブ・ラーニングの失敗事例調査から

アクティブラーニングはどのような授業ですか?

アクティブラーニングは教員から学生に向けた一方的なものではなく、討論(ディベート・ディスカッション)や調査学習、体験学習などを通した学生の能動的な学習を促す授業です。

アクティブラーニングの3つの視点とは何ですか?

アクティブラーニングの3つの視点とは、「対話的な学び」「主体的な学び」「深い学び」です。

一方的な授業ではなく対話的に学習を進め、学生主体の学習手法を採用し、表面的ではなくより深い学びを目標としています。

アクティブラーニングという言葉はなぜ学習指導要領から消えたのでしょうか?

アクティブラーニングという言葉が学習指導要領からなくなった理由は、定義が曖昧で現場の混乱を招いたためです。

現在は文部科学省の定義に基づき「主体的・対話的で深い学び」という表現に置き換えられています。

アクティブラーニングなら開志創造大学 情報デザイン学部

開志創造大学 情報デザイン学部は通学不要で大学を卒業できる、通信制の学部です。完全オンラインで大学卒業の証である「学士(情報学)」を取得することができます。

情報技術の知識やスキルを身につけ、これからの時代に欠かすことのできないデジタル人材を目指すことができます。

今回の記事でも取り上げた、アクティブラーニングの一例でもある「PBL」は情報デザイン学部の特長的な授業です。情報デザイン学部のPBLは他で行われているものとは異なり、「実際のビジネス現場が抱えているリアルな課題」に取り組むことができます。

リアルな課題を扱うことができる分、架空の課題について取り組むよりもより現実的な視点で考えることが可能となります。

また、課題解決案がまとまった後には、実際にその問題を抱えている企業に対してプレゼンを行うため、自分たちの取り組んだ成果を社会に役立てることができる点もポイントのひとつです。

PBLでは、「課題発見力」「実践力」「課題解決力」「思考力」「応用力」「表現力」などの社会人として身につけておきたい力を養うことができます。

スキルや知識を身につけ、これからの社会で活躍したいという方や、アクティブラーニングに興味があるという方はぜひ学部の詳細もチェックしてみてください!

まとめ

「主体的かつ対話的で深い学び」を実現させるため、教育現場で実施されているアクティブラーニング。学生が主体となり、能動的な思考や体験を通じて学習する手法です。

教育の質的向上のため大学教育で取り入れられていたものが、最近では小学校、中学校、高校でも定着し始め注目されています。

アクティブラーニングは新たな手法を取り入れることが目的で推奨されているわけではなく、あくまで適切に導入することで学習の質を向上させることが目的です。

教員は学生の主体性を尊重し、サポート役に徹するため従来の講義型授業とは進め方が大きく異なります。難しいと感じる教員も多く、過去には失敗事例もあります。

事前の情報収集や学習計画をしっかりおこない、質の高い授業の実施に役立てましょう。