サービスデザインとは?UXとの違いやプロセス、成功事例を紹介

提供する商品やサービスに関する、あらゆる顧客体験を総合的に設計することを指す「サービスデザイン」。

近年、デジタル技術の発展などによりビジネス環境が大きく変化する中で、新たなアイデアや価値を生み出す手法として、サービスデザインは高い注目を集めています。

本記事では、

・サービスデザインとは何か

・UXデザインやCXデザインとの違い

・サービスデザインが求められる背景

・サービスデザインの6つの原則

・実際に取り組むときの進め方

についてわかりやすく解説します。

さらに、サービスデザインに活用できる分析手法や実際の成功事例についても紹介します。

サービスデザインについて知りたい方、サービスデザインの考え方を学びたい方、実際に仕事に取り入れてみたい社会人の方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

サービスデザインとは?基本的な意味を解説

サービスデザインとは、商品と顧客との接点や体験を統合してサービス全体を設計すること、またはその設計を通して顧客満足度を高める取り組みを指します。

ここでは、サービスデザインの基本的な意味、UXデザインやCXデザインとの違いについて、解説します。

サービスデザインの基本的な意味

サービスデザインについては、2020年に経済産業省が以下のように定義付けています。

“顧客体験のみならず、顧客体験を継続的に実現するための組織と仕組みをデザインすることで新たな価値を創出するための⽅法論である”

引用:我が国におけるサービスデザインの効果的な導⼊及び実践の 在り⽅に関する調査研究報告書

このようにサービスデザインは単なる顧客との接点だけでなく、顧客が商品やサービスを知るところから始まり、検討、購入、利用、廃棄(終了)に至るまでの全ての行動や体験が対象となります。

そのため、商品やサービスを提供する側は、顧客体験の調査、分析、検討、検証をしながら、より満足度の高い体験を提供できるように全体を設計します。

簡単にまとめると、サービスデザインとは「商品やサービスに関して、顧客が得るあらゆる体験をより良くするためのデザイン手法」のことです。

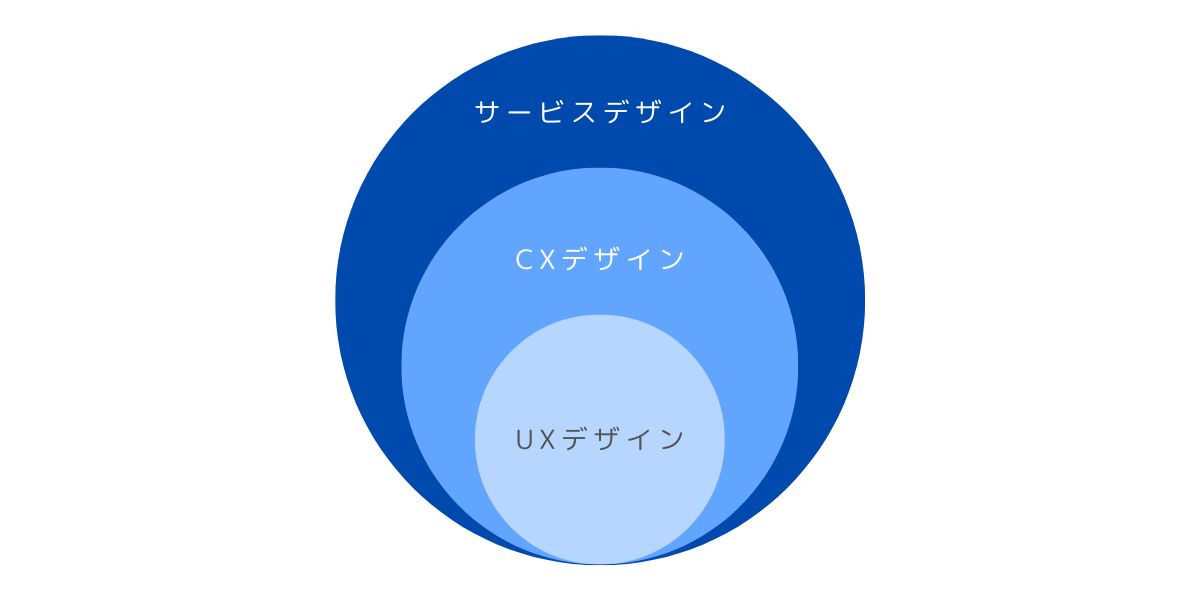

CXデザインとサービスデザインとの違い

CXとは、カスタマーエクスペリエンスの略で、顧客が商品やサービスのすべての接点において得る体験のことです。CXデザインはこの接点を通じて優れた顧客体験を生み出し、顧客満足度の最大化を目指して取り組む設計手法であり、全体のブランドイメージに関するデザインも含まれています。

CXデザインとサービスデザインは、それぞれの目的に違いがあります。

サービスデザインが商品やサービスを通した顧客体験すべてを向上させることを目的としているのに対し、CXデザインは顧客が商品やサービスとの接点において得る体験を向上させることを目的としています。

例えば、商品Aを利用したユーザーがより良い体験ができるように、商品の改善やブランディングに取り組むことをCXデザインと言います。

一方、サービスデザインはCXデザインを実行するための組織作りや、顧客対応に関する体制の改善なども含むため、より広い視野が必要です。

CXデザインとサービスデザインはどちらも顧客体験の向上を重視していますが、CXデザインは商品やサービスを通した体験に焦点を当てています。一方、サービスデザインは商品やサービスそのものだけでなく、それらを通した過程での顧客の行動全体にまで目を向けるため、より広い視野が求められます。

UXデザインとサービスデザインとの違い

UXデザインとは、ユーザーエクスペリエンスデザインの略で、ユーザーが商品やサービスを利用する体験を最適化するための設計手法です。

UXデザインとサービスデザインの主な違いは、それぞれが重視する対象の範囲にあります。

サービスデザインは顧客が商品やサービスに関わるあらゆる体験を対象とします。

一方、UXデザインは主に商品やサービスそのものに関わる体験に焦点を当てています。

例えば、商品Bそのものを使いやすく設計し、顧客の操作性や満足度を高めるのが「UXデザイン」です。一方、商品Bの認知から購入、利用、サポート、廃棄に至るまでの顧客体験全体を向上させるのが「サービスデザイン」です。

つまり、UXデザインはサービスデザインの中に含まれる一要素であり、特に商品のユーザー体験に特化したデザインであると言えます。

サービスデザインが求められる背景

サービスデザインが求められる背景として、経済産業省は経済、社会、技術の3点におけるトレンドについて以下のように指摘しています。

| 経済のトレンド | 付加価値としてのサービス | 経済や産業の成熟により、モノによる付加価値の差別化が難しくなっている |

| 社会のトレンド | 顧客の期待の高まり | 社会や市場にあふれるモノや情報により、消費者の期待水準が高まっている |

| 技術のトレンド | デジタル技術の発展とサービスの変化 | デジタル技術によってさまざまな連携や効率化が可能となり、これまでの市場の力学が崩れている |

引用:我が国におけるサービスデザインの効果的な導⼊及び実践の 在り⽅に関する調査研究報告書

上記の3点において、サービスデザインは新規事業の創出や既存事業の改善において高い効果を発揮すると考えられています。

商品やサービスに関する顧客体験全体を見直し、調査や検討、改善を繰り返すことで、新たなビジネスモデルの発見やテクノロジーの活用といった大きな変革をもたらす可能性があるとして、注目を集めているのです。

サービスデザインの6つの原則

サービスデザインには6つの原則があります。

- 人間中心

- 共働的であること

- 反復的であること

- 連続的であること

- リアルであること

- 包括的な視点

それぞれ詳しく解説します。

1.人間中心

人間中心とは、「サービスの影響を受けるすべての人の体験を考慮すること」です。

サービスデザインにおいては「誰のためのサービスなのか?」という視点を常に持ち、使う人の気持ちや状況に寄り添って設計することが基本です。

また、顧客だけでなく、商品やサービスを提供する従業員や関係者にとっても使いやすく、働きやすい仕組みであることが求められます。

商品やサービスに関わるすべての人間の体験をより良くする視点を持ち続けることは、サービスデザインにおいて欠かせない原則の1つです。

2.共働的であること

共働的であることとは、「サービスデザインのプロセスには多様な背景や役割を持つステークホルダー(※)が積極的に関与しなけれならないこと」です。

顧客の声に耳を傾けるのはもちろん、開発者や営業担当、カスタマーサポートなど、商品やサービスに関わるあらゆる人との連携が重要です。

多様な意見が交わされることで、新たな視点やアイデアが生まれやすくなり、より価値の高いサービスの創出につながります。

より多くのステークホルダーを巻き込むことで、予定外のビジネスチャンスが生まれることもあります。

※ステークホルダーとは、企業やプロジェクトにおいて、直接的または間接的に影響を与える利害関係者のこと。具体的には、従業員、顧客、株主、取引先などが含まれる

3. 反復的であること

反復的であることとは、「サービスデザインが実装に向けた探索、改善、実験の反復的なアプローチであること」です。

サービスデザインは一度で完成するものではなく、プロトタイプ(試作品)の作成とユーザーテスト、課題の洗い出しと改善を繰り返すことが大切です。

例えば、ある工程で問題が生じた場合、一つ前の工程に戻り、再度リサーチや設計を見直すといった柔軟な対応が求められます。

サービスデザインを実施する際、順番通りに進めるよりも、常に見直しながら改善していくことがより良いサービスを生み出します。

4. 連続的であること

連続的であることとは、「サービスは相互に関連する行動の連続として可視化され、統合されなければならないこと」です。

企業側は、開発、販売、サポートなど部門ごとに役割が分かれていることが一般的ですが、顧客にとっては商品に関するすべてが1つの体験としてつながっています。

顧客に一貫性のある体験を提供するためには、部門やチーム間での連携を強化し、顧客視点でのサービス設計を意識することが大切です。

5. リアルであること

リアルであることとは「現実にあるニーズを調査し、現実に根ざしたアイデアのプロトタイプを作り、形のない価値は物理的またはデジタル的実体を持つものとして、その存在を明らかにする必要があること」です。

実際の顧客の声や利用状況を調べて、そこで得られた情報をもとにアイデアを具体化します。

そして、試作品を作成し、ユーザーテストを通して有用性を検証していくことが大切です。

こうしたプロセスを通じて、机上の空論ではない「現実的な価値提供」が実現されます。

6. 包括的な視点

包括的な視点とは「サービスはサービス全体、企業全体のすべてのステークホルダーのニーズに持続的に対応できるものでなければならないこと」です。

商品単体ではなく、その商品が関係する社会や組織とのつながり、プロセスまでを視野に入れて設計することで、長期的に顧客のニーズに応え続けることができます。

局所的な課題解決ではなく、商品やサービス全体を俯瞰し、さまざまなステークホルダーにとっての価値を意識することが、サービスデザインにおける核心です。

サービスデザインのプロセス

サービスデザインは、大きく4つのプロセスで構成されています。

- リサーチ

- アイディエーション

- プロトタイピング

- 実装

各プロセスは順番に進められますが、必要に応じて前のプロセスに戻るなど、柔軟に行き来しながら進めることが重要です。

以下では、各プロセスについて詳しく解説します。

リサーチ

最初のプロセスは、市場や顧客についての調査です。

サービスデザインをするには、特定の顧客について行動、価値観、需要について調査します。

業界の動向や業界をリードする組織、競合他社、類似商品、外部環境など、提供する商品やサービスに関わるさまざまな情報を集めましょう。

例えば、ATMサービスについて考えてみましょう。

近年ではキャッシュレス決済やネットバンクの普及により、現金の利用機会は減少しています。こうした背景を踏まえ、ATMに求められる機能や役割がどう変化しているのかを掘り下げる必要があります。

ATMの現状、顧客のニーズ、キャッシュレス決済やネットバンクとの連携といった情報を調べることが、最初に必要な行動です。

あらゆる商品やサービスにおいて、サービスデザインを実施するなら情報収集が欠かせません。顧客ニーズや競合、顧客を取り巻く環境などを調べて、アイデアの創出に繋げましょう。

アイディエーション

リサーチを終えたら、次に必要なのはアイディエーションです。アイディエーションとは、アイデアを生み出し、開発し、伝達するプロセスのことを指します。収集した情報を元に、商品の改善や新たな価値提供などのためにアイデア出しをおこないましょう。

商品に関わるあらゆる人や団体から意見を募り、質より量を意識してとにかくアイデアを出し集めていきます。

一見ありふれたアイデアや、即座には実現が難しそうなものも、すぐに否定せずにストックすることが大切です。

ストックされたアイデアは、次のプロトタイピングや実装の段階で重要な素材になります。

プロトタイピング

プロトタイピングとは、アイデアや意見をもとに商品のプロトタイプを作成し、デザインや使い心地、工程などを検証することです。プロトタイピングは、実際の商品やサービス開発に進む前に、アイデアの有効性を見極める重要な段階です。

紙にサービスの画面や流れを描いて動作を確認する「ペーパープロトタイプ」や、デジタルツールを用いた「デジタルプロトタイプ」などを活用し、アイデアを具体的に可視化しながら検討を進めましょう。

最初にペーパープロトタイプのような手法を用い、後半はデジタルプロトタイプで実際の使用感を精密に検証するといった段階的な方法も効果的です。

実装

プロトタイピングを終えたら、商品やサービスの実装に進みます。

実装では開発作業だけでなく、内部処理や想定するデバイスへの対応、ログ機能、セキュリティ対策、運用フローなども含めた詳細な設計をおこなう必要があります。

実装には複数の担当者やチームが関わるため、商品やサービスのターゲット像や需要に応える方法などを関係者全体に向けて正しく伝えなければなりません。情報共有の手法についても、実装にあたってしっかり相談しておきましょう。

また実装の途中で課題や問題が出た場合は、すみやかにプロトタイピングやリサーチに戻り、再検討や改善をおこないましょう。柔軟にプロセスを行き来することが、サービスデザインの質を高める鍵となります。

サービスデザインで活用できる分析手法

サービスデザインを実施する際に役立つ分析手法を5つ紹介します。

| 手法 | 概要 |

|---|---|

| KA法 | 顧客自身も自覚していない潜在ニーズを明らかにする |

| ペルソナ分析 | 架空の顧客像を設定して商品やサービスの方向性を明確にする |

| カスタマージャーニーマップ | 架空の顧客を想定して商品に関する体験と感情を時系列で整理し、需要や課題について把握する |

| サービスブループリント | 提供側の視点で顧客やステークホルダーとの関わり方を客観視し、課題を発見する |

| ユーザーテスト・ユーザビリティテスト | プロトタイプや実装済みの商品を実際にユーザーにテストしてもらい、フィードバックを得る |

各手法について、詳しく解説します。

KA法

KA(ケーエー)法は、顧客自身も自覚していない潜在的なニーズを明らかにすることができる分析手法です。

顧客の行動や価値観を収集し、第三者目線で整理・構造化することで、より客観的に顧客体験を検証することができます。

具体的には、インタビューやアンケートを通して顧客の声や価値観を可視化し、似ているものをグループ分けし、図に整理して構造化することで顧客の「価値マップ」を作成します。

価値マップを作成することで、顧客の体験や価値観を俯瞰して見られるようになり、分析する担当者の主観が入りにくくなります。

あくまで俯瞰的に顧客の潜在ニーズを洗い出すことができるため、サービスデザインで新たなアイデアを創出するときに役立つでしょう。

ペルソナ分析

ペルソナ分析とは、架空の顧客像(ペルソナ)を設定し、その顧客像をもとに商品やサービスを検討する手法です。

以下のような属性を組み合わせて、具体的な顧客像を設定します。

- 年齢

- 性別

- 職業

- 仕事内容

- 住居

- 年収

- 趣味

- よく行く場所

- 休日の過ごし方

- 普段使うツール

複数のペルソナを設定することで、ターゲット層や優先順位を決めやすくなり、商品やサービスの方向性を明確にできます。

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、顧客が商品やサービスと接触する一連の体験を時系列で整理し、行動や感情を可視化する手法です。

例えば、認知、検討、購入、利用、廃棄までの行動と感情を記載します。そこで、ネガティブな感情が出た際は課題、ポジティブな感情が強い場合は強化するべきポイントと捉えます。

感情の変化は感情曲線として記載することで、どの行動で体験が良くなり、悪くなるのかが視覚的に理解できるようになります。これにより、改善の優先順位がつけやすくなります。

サービスブループリント

サービスブループリントとは、提供者側の視点から商品やサービスの構造やプロセスを視覚化する方法です。

カスタマージャーニーマップが顧客視点に立つのに対し、サービスブループリントは商品やサービスを提供するための裏側(スタッフの行動・システム・連携など)を図にして整理します。

提供側の行動などについて客観的に見直すことで、運用上の課題や改善点を把握できます。

顧客に限らず、ステークホルダーとの関わり方についても客観視できるのもサービスブループリントの特徴です。

ユーザーテスト・ユーザビリティテスト

ユーザーテストとユーザビリティテストは、いずれも実際に顧客にプロトタイプや完成品を体験してもらい、アンケートやインタビューを実施してフィードバックを得る手法です。

ユーザーテストでは、商品やサービスが現実に受け入れられるかどうかを確認します。

ペルソナに近い人物に体験してもらい、提供側の想定と現実のギャップをチェックすることも可能です。

一方、ユーザビリティテストは主にデジタルツールなどの操作性に焦点を当てた検証で、ユーザーに操作してもらい、使いやすさなどをチェックしてもらいます。

どちらも得られたフィードバックをもとに改善案を検討し、商品やサービスをブラッシュアップするために欠かせないプロセスです。

サービスデザインの成功事例

サービスデザインの成功事例として、以下の3つを紹介します。

- 株式会社ダスキン:Muku

- 日商エレクトロニクス株式会社:Natic(ネイティック)

- イオンリテール株式会社:イオンウォレット

株式会社ダスキン:Muku

株式会社ダスキンでは顧客の行動観察やリサーチを経て、掃除用品のレンタルサービス「Muku」を開発し、新たな事業展開に成功しました。

Mukuはモップなどの掃除用品を自宅に配達し、4週間ごとに回収する仕組みのサービスです。

顧客との接点を増やすため、ダスキンは「ダスキンラボ」の設立やワークショップの開催などを通して、顧客の声やニーズを積極的に収集しました。

その結果、「特定の時間にモップを使って掃除することにハードルを感じる」といった課題を発見し、より顧客に寄り添ったレンタル方式のサービスとして「Muku」を実装しました。

また、自社の強みでもある訪問販売を活かし、直接的に顧客の要望を集めることにも注力しています。

潜在的な顧客のニーズに対応できるスタッフの育成や、顧客中心の事業運営を目指して組織作りに日々邁進しているサービスデザインの一例です。

双日テックイノベーション株式会社:Natic(ネイティック)

双日テックイノベーション株式会社(旧日商エレクトロニクス株式会社)では、サービスデザインの支店から自社ブランド「Natic」を立ち上げました。

同社はもともと8つの独立したセクションで構成された事業体制を持っていましたが、従来の事業内容では顧客に対して自社商品が持つ価値や魅力を伝えきれていないという課題がありました。

そこで全セクションを統合し、ワンブランドとすることで社内連携の強化と顧客理解の向上を可能にしました。

情報の整理・伝達をスムーズにしたことで、各事業のメンバーが1つのチームとして効率的に機能するようになった、サービスデザインの成功事例です。

参考:Natic

イオンリテール株式会社:イオンウォレット

イオンリテール株式会社では、決済や金融情報に関する顧客の需要に応えるため、スマートフォンアプリ「イオンウォレット」を開発・導入しました。

イオングループはクレジットカード、コード決済、ポイントプログラム、保険など幅広いサービスを提供していますが、メインユーザーは地方都市に集中しており、ユーザーに向けてデジタルツールを通して情報を届けても、顧客に商品の価値に気づいてもらえないという課題を抱えていました。

そこで、シンプルな見た目で必要な情報にアクセスしやすく、ニーズに合ったコンテンツを利用しやすいアプリを開発し、導入したのが「イオンウォレット」です。

アプリはクレジットカードの利用明細、コード決済(AEON Pay)、クーポンやキャンペーンの情報などに簡単にアクセスできる設計になっています。

顧客一人ひとりが欲しい情報やツールに簡単にアクセスできるため、パーソナライズされた体験の提供を可能にしました。

参考:AEON WALLET

サービスデザインを学ぶなら、開志創造大学 情報デザイン学部

開志創造大学 情報デザイン学部は2026年4月開設予定の通信教育課程の学部です。

完全オンラインで、一度も通学せずに卒業ができ、卒業時には大学卒業の証である「学士(情報学)」の取得が可能です。

情報デザイン学部では「情報技術×デザイン×経営基礎」の3つを学び、情報技術を活用して、情報社会における課題解決と価値創造ができる能力を身につけた人材を育成します。

特に「デザイン」では、今回取り上げたサービスデザインはもちろん、UXデザイン、デザイン思考などの科目が設けられる予定で、創造力や課題解決力を身につけることができます。

前段でも解説した通り、サービスデザインを学ぶことにより身についた創造力や課題解決力をビジネスの課題解決や価値創造に応用し、多角的な視点をもってリーダーシップを発揮できる人材を目指すことができます。

ビジネス現場で役立つスキルを情報デザイン学部で身につけてみませんか?

まとめ

商品やサービスの提供におけるプロセス全体を通して、顧客が体験するすべてに対してより高い価値を提供することを目指す「サービスデザイン」。

これはUXデザインやCXデザインなどを包括する広義のデザイン手法であり、商品やサービスの提供において最も広い視野が求められるデザイン手法です。

経済産業省はサービスデザインを「顧客体験のみならず、顧客体験を継続的に実現するための組織と仕組みをデザインすることで新たな価値を創出するための⽅法論である」と定義しています。

サービスデザインは大きく4つのプロセスに分かれていますが、順番に進めるよりも各プロセスを行き来しながら思考と試作を繰り返すことが重要です。

成功事例や分析方法などを参考にしながら、顧客体験をより良くするために、サービスデザインの考え方を商品やサービス設計に取り入れていきましょう。